- まえがき

- オマージュ瀧口修造

佐谷和彦のオマージュ瀧口修造

1973年、45歳になった佐谷和彦はそれまで勤めていた銀行を辞め、当時現代美術のパイオニアと目される活動を活発に行なっていた南画廊で仕事を始めます。それを機に日記をつけ始めました。以来病気を発症する2008年までほぼ欠かさず記されました。日記にはその日の天気から、誰に会い、話し、考えたか、公私にわたって克明に綴られています。

南画廊で仕事を始めたことがきっかけで憧れの存在であった瀧口修造との交流が生まれます。日記の中で佐谷和彦が中山久(南画廊時代に知り合った愛好家・和彦のよき相談相手となる)、藤林益三(最高裁判所長官)と並んで、「先生」とためらうことなく呼んでいたごく限られた人生の先達の一人でした。瀧口修造が亡くなった2年後の1981年7月より、和彦のライフワークとなるオマージュ瀧口修造展が始まります。瀧口修造の交友と影響とを多角的に浮き彫りにしたオマージュ瀧口修造展は2006年まで28回にわたり開催されました。

詩人の贈り物 —— 瀧口修造頌(1981年)

詩人であり、美術評論家であり、作家でもあった瀧口修造先生が76歳で亡くなって、7月には、はや三周忌を迎える。瀧口修造先生を最初に意識したのはいつ頃であっただろうか?いま振り返ってみると「16の横顔——ボナールからアルプまで——」(昭和30年、白楊社)を読んだ時であるから26年前になる。そのころ僕は新米の銀行員で「みずゑ」などの美術雑誌を購読するささやかな美術愛好家であった。

その後、起伏はあるけれどもしだいに現代美術に傾斜していくのであるが、その過程で瀧口先生の書物から多くのものを学んだ。「近代芸術」「幻想画家論」「エルンスト」「フォンタナ」「点」「余白に書く」「マルセル・デュシャン語録」「画家の沈黙の部分」などのほか、戦前刊行されて絶版になっている「ダリ」「ミロ」なども東京・神保町の古本屋で求めるようになった。とくに「ミロ」は世界で始めてのミロ評論集であることを知り驚いた。いまでこそミロはよく知られた大画家であるから少しも驚かないが、戦前の昭和15年に極東の島国で一冊のミロ論が生まれていたということの意味は大きい。卓見といわねばならない。と同時にいいたいのはこれら現代美術について先生の評論、解説はまことに明快で分かりやすいのである。一般に現代美術の解説はムツカシイのが多く、敬遠されるだけにヒカルのである。

先生はまた現代美術のすぐれた翻訳(監修を含め)が多い。たとえばリード「芸術の意味」、アザン社「近代絵画辞典」、ブリヨン「抽象芸術」などが挙げられるが、なかでもブルトンの「超現実主義と絵画」(昭和5年、厚生閣)は画期的な仕事といってよい。なぜならば、この本によって第一次大戦後欧州で起った超現実主義絵画の本格的な紹介がわが国になされたからであり、そしてなによりも当時27歳の先生自身にとって、その後の先生の方向を決定づける仕事になったからである。

このアンドレ・ブルトン―超現実主義の総帥―に先生は昭和33年にパリで逢われている。「生涯の収穫であった」と先生ご自身も自筆年譜のなかで書いておられる。そのときの写真を「みずゑ」でみた。たくさんのオブジェにかこまれたブルトンの書斎で話している極東の詩人は小柄であった。そして僕にとっては、この写真が瀧口先生を見たという意識とつながるのである。鮮明なる印象であった。

昭和43年、アメリカの抽象表現主義の代表的な作家であるサム・フランシスの大個展が、南画廊主催、東京・銀座の阪急百貨店のビルで催された。そのころになると僕の現代美術に対する興味はさらに深まり、サム・フランシス、ラウシェンバーグ、フォートリエなどの版画を南画廊から買い求めており、この披露パーティーにも末席ながら出席するほどの変貌ぶりであった。席上、僕はサム・フランシスと話している白髪の老人をみた。あの方が瀧口先生だと教えてくれる人がいた。そうか、あの老人が瀧口先生か、僕は遠くからまるで映画のシーンでもみているようにウットリと眺めていた。本来、ファンというのは距離を置いてだまってジィーッとみつめているものなのである。先生にはこういうファンがたくさんいるのであるが、僕もその一人であった。

書斎の瀧口修造 撮影:羽永光利

昭和48年、僕は南画廊の志水さんからたいへん熱心に勧誘された末、それまで20年間勤めていた銀行を思い切って辞め、南画廊に勤めることになった。この選択は僕にとって、歴史的な大事件であった。そこで、これを記念するために「ピカソ以後」と題する小冊子を出版することにした。銀行の社内報に載せてきた現代美術についてエッセイ10編ばかりをとりまとめたものである。

この小冊子を先輩、友人、そして瀧口先生にも贈った。内容が未熟で恥ずかしいと躊躇したが、この本は先生の書かれたものに大きく依存しているし、僕はこういう出発をいたします、ということも密かに伝えたかったからである。

しばらくして先生から丁寧な手紙をいただいた。ブルーのインクのキレイなペン書きで、僕はまるで初めての恋文を手にしたように、心にときめきを憶えたものである。

「文中小生のことに触れられてあり、意外な所での出会いに身の縮まる思いをいたしました。長い年月の熱中と試行錯誤とを経た今日、何ひとつ身につかず、またまたあらぬものを暗中模索しているかのような自分を唖然としてみつめている始末です。今度のお仕事は何かとご苦労が多いものとお察しいたしますが、とりわけ日本のこの方面はまだまだ処女地(随分荒らされてはいますが)で、開拓を待つところが多く、それだけ張合いのあるものと確信いたします」

昭和48年7月24日付のこの手紙を僕はいまもときどき読み返しているのである。

南画廊に勤めるようになってから先生とときどきお逢いして話をするようになった。当時まだお元気だったから、ときには銀座の小料理屋やスタンドでビールを飲んでお話を聴くこともあった。だんだんと体の調子がお悪くなり、小さな体をステッキで支えるようにしてゆっくり歩いてこられる先生を見つけると思わず胸が痛くなったものである。

先生のお宅は落合(東京)にあり、ときどきお邪魔をするようになったが、粗末な木造の平屋で庭に大きなオリーヴの樹があった。僕は三好達治さんの晩年に、この詩人の警咳に接したことがあるが、達治さんは間借りであった。豪華なヤシキに住む詩人というのはどうもピンとこないが、それにしても質素であった。思うに、世に迎合せず、自分を厳しく律し、精神の自由さを第一に考えると生活は簡素になるのであろう。この二人の詩人の態度をみてそう思うのである。

ところで先生の書斎(兼応接間)に入るとこれは別世界である。8畳(?)ぐらいの部屋におびただしい本、画集、絵画、彫刻、オブジェ、ポスターなどがビッシリつまっている。先生は粗末な小さな背もたれのない椅子にチョコンと座られる。われわれの椅子やテーブルのまわりは、本や雑誌やカタログや手紙や資料などが押し寄せ、まるで海のようである。その証拠に誤って僕が持ってきた本をどこかに置いたとする。しばらくするとその本はまるで海中に没したかのようにその行方が分らなくなるのである。あの書斎の魔術的といってよい空間——小宇宙——こそ、瀧口先生の世界といってよいであろう。そこで僕は先生からいろんな話をきいた。ブルトン、ダリ、ミロ、サム・フランシス、ジョーンズ、コーネル、ミショー、タピエス、フォンタナ、デョシャン、エルンスト、ベルメール、マン・レイ…先生の周辺には一杯これらの断片が横たわっているので、話は尽きることがないのである。先生の心臓を心配して僕の方から話を切り上げるのが常であった。

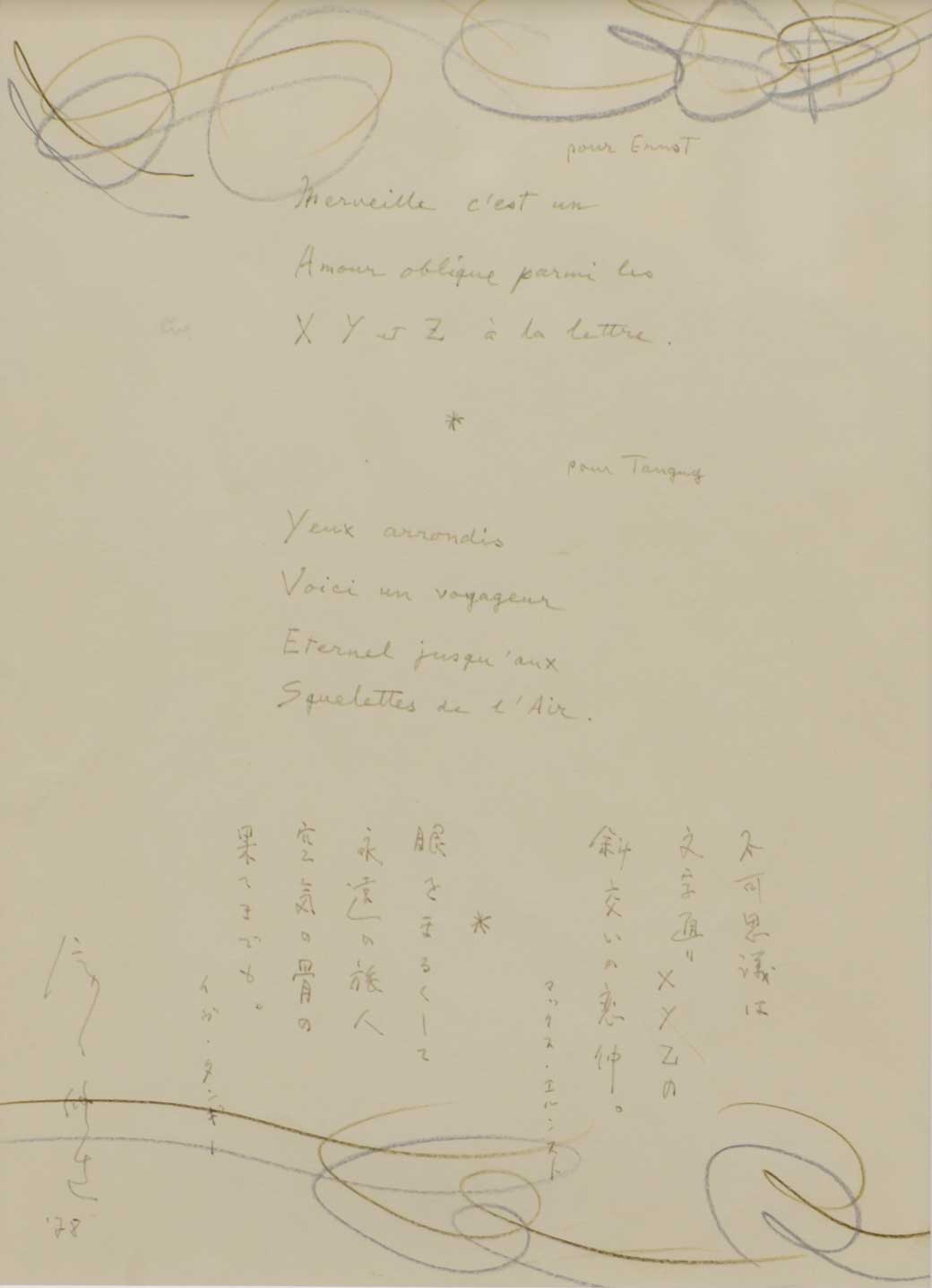

昭和53年3月、僕は僕自身の画廊を持つこととなった。その年の9月、第一回の企画展としてマックス・エルンスト、イヴ・タンギー版画二人展を催したのである。この展覧会のカタログを先生にお送りしたのであるが、数日後先生から速達の黄色い大封筒がとどいた。何だろうと開けてみると、あなたの最初の企画展のお祝いに、と手紙をそえて詩 “Pour ERNST pour TANGUY” を贈ってくださったのである(写真参照)。この詩はアナグラムといわれるものでエルンストのファーストネーム“MAX”の頭文字、同様に“YVES”の頭文字を使っての詩である。詩はペン書きで、紙片の上下のラインは金と銀の色鉛筆で描かれているのである。この思いがけない贈り物に僕は狂喜した。

しかし、同時に僕は先生からさらにすばらしい贈り物をいただいたのである。それは、人間の温い心の交信である。この交信はいつまでも続いて果てしないのである。僕はきょうも先生にシグナルを送っている。

佐谷和彦 佐谷画廊カタログ『物質のまなざし』1981年より

瀧口修造, pour ERNST pour TANGUY, 1978